日本人2人目のF1正ドライバー片山右京。F1通算97出走は未だ破られない日本記録だ。穏やかでユーモラスな語り口から飛び出すエピソードは荒々しく、本人をして「ただただ卑屈だった」と振り返る。その半生は、強烈な勝利への執念とF1への情熱に彩られていた。そして世界一を目指した少年は、60歳を迎えた今でも世界一を目指して若者を導いている。

自転車で日本中を一人旅した小学生時代

少年時代の片山氏は一匹狼だったという。小学生時代に日本中を自転車に乗って一人で旅した。登山家の父から計画の大切さを教えられ、旅程と予算を計画書にまとめて小遣いをもらった。お金を浮かせるためにバス停で寝泊まりし、時折声をかけてくれた農家に転がり込んでは寝床と食事をふるまってもらった。

餞別をもらって農家を後にしたものの、カメラや財布の入った鞄を盗まれることもあった。その頃から中期的な資金計画を立てて行動する癖がついたという。

教師に答えた進路は「F1ドライバーになる」

16歳。原付免許を取得した片山氏はRD50、CB50など、スポーツタイプの原付で走り始めたとき、エンジンに衝撃を受ける。スピードにとりつかれ、バックステップキットを装着して前傾姿勢、軽量化にボアアップを施して走り回った。

「そのまま中型免許を取得して買ったバイクで200km/hの壁を突破。初めてできた彼女よりも、オイルの臭い、タイヤの音、何よりも心臓が喉からせり上がるような感覚のとりこになりました。そのときに決めたんです。『俺はこの世界で一番になる』」

ケンカと走りに明け暮れた高校時代の終わり、教師から進路を問われて「F1ドライバーになる」と答えた。同時に、当時具合の悪かった祖母を病院に連れていくため運転免許を取得。

「格闘技や自転車などいろいろなスポーツに手を付けていましたが、クルマの運転だけは初めてでも一発でできました。教習所の教官には『お前どこかで練習していただろう』と言われるほど、坂道発進や駐車も一発で決まりました」

周りはケンメリGT-Rやセリカをシャコタンにして走るのが流行っていた。しかし片山氏がクルマに乗った名目は祖母の送迎。購入を許されたのは1972年製のカローラだった。10万円のファミリーカーで河川敷を全開走行してスライドコントロールやヒールアンドトゥを練習し、峠やダートを走り込んだ。

「どこに行っても負けませんでしたが、まだF1を本気で目指していたわけではありませんでした。知人の家でF1モナコGPを見ていて、ウィービングする様を『これはハンドルの感覚を試しているんだよ』と言われて納得していました。自分がドライバーになってから、それはタイヤを温めているんだと知ったのですが(笑)」

筑波サーキット横のガレージに住み込む

高校卒業前後は「世界一になる」という漠然とした目標を持っていながらも、具体的に何をすればいいかわからなかったという。そんな中選んだ就職先は、筑波サーキット横のガレージ。卒業を待たずして、使えるものは何でも使って練習方法と費用を絞り出す日々が始まった。

「サーキットの横に住み込んで働けば交通費もかからないし、技術も得られる。だから一石三鳥だと思いました。サーキットの人々からは今では不適切なあだ名でかわいがってもらいました」

摩耗したタイヤの表面を削り、練習用タイヤとして譲ってもらった。使用済みのレース用エンジンオイルをろ過して販売した。捨てられたブレーキパッドを研磨して再利用した。そんな生活で高校3年生の終わりごろには2,000万円近い収入を得ていたという。しかし、すべての資金はレースとマシン購入やチューニング費用のローン返済に消えた。

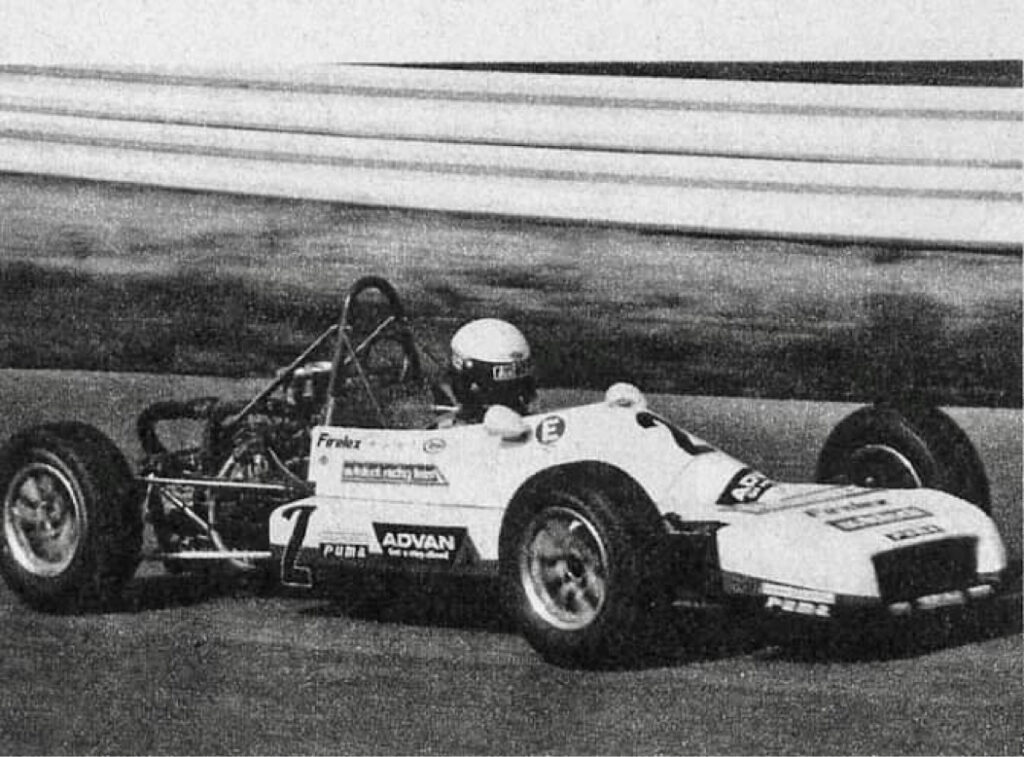

筑波サーキットを初めて走った日、当時のFJ1600コースレコードにコンマ1秒まで迫る1分4秒7を記録した。仲間からは嘘つきと笑われたが、デビューレースでポールトゥウィンを飾るとそんな声は消えた。筑波で速さを見せつけた片山氏に、現ウエストレーシングカーズの故・神谷誠二郎氏から、「鈴鹿に出て来なさい」と声がかかる。

工場の隅で生活した鈴鹿時代

鈴鹿サーキットに拠点を移してからも貧しい日々は続いた。車中泊や野宿を繰り返している様子を見かねたフジムラ・レーシング・デベロップメント(FRD)の藤村氏が、工場の詰所に2畳の「空間」と呼ぶしかないスペースを用意してくれた。仕切りはカーテンだけ、屋根は現場の大屋根だから寒かった。

「鈴鹿のレースを全勝したときの賞金で電気ストーブを買いました。ストーブを横倒しにして、コンビニで買ったバターロールを焦がして食べるんです。あんなに美味しいものは食べたことがありません」

朝から晩まで工場やスナックで働き詰め、職場ではF1ドライバーになる、世界チャンピオンになるという夢を叫んでは笑われた。バカにされたら工場長にも飛びかかった。工場の中でレーシングスーツの上から毛布をかぶり、寒さに震えながら誓った。

「何があっても絶対に見返してやる。金持ちになってやる。有名になってやる。女の子にモテてやる。そんな思いがモチベーションだったから反対に聞く耳なんて持ち合わせていないし、自分の生き死にも関係ありませんでした。根性だけが自分を支えていました」

給料は毎月1万円を残してすべてローン返済にあて、その1万円で鈴鹿サーキットの走行券とガソリンを買った。1ヶ月20分の走行が練習のすべて。毎日フェンスの外側からカート上がりのエリートたちを睨みつけた。出場レースのドライバーミーティング後、トイレで会ったライバルには敵意をむき出しにした言葉を投げつけた。

「悔しさにはすごい力があるんですよ。どんなに体調が悪くてもF1を休まなかったのは、違約金や恐怖が理由ではありません。当時の悔しさを思い出すと力が湧いてきたんです。多くの先人がレースでこの世を去りましたが、F1のシートはバカにされても罵られても折れなかった夢でした。家でのんびり休みたいことなどありませんでした」